누가 종말에 사과나무를 심었는가?

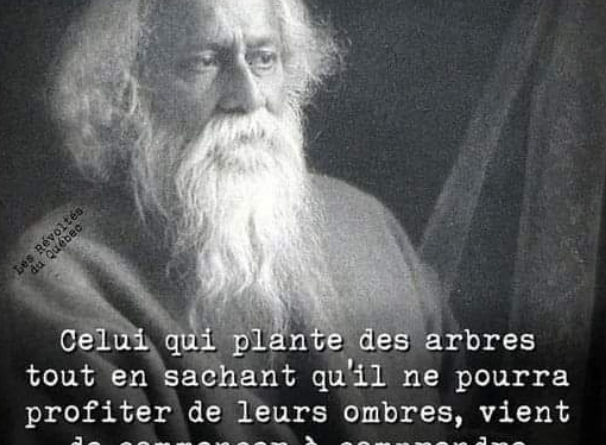

“Celui qui plant des arbres tout en sachant

qu’il ne pourra profiter leurs ombres, vient de commencer a comprendre le sens de la vie.”

”나무의 그림자를 즐길 수 없다는 것을 알면서도

나무를 심는 사람은 인생의 진정한 의미를 이해하고 누리기 시작한 것이다.”

나무에게서 아무런 이해관계가 없을 사람임에도 나무를 심는 사람은

지구를 사랑하는 사람이고 또한 미래 인류를 위한 ‘장구한 비전(인류애)’을 가진 사람임에는 분명하다.

이와 유사한 유명한 가르침이 있다.

“Even if I knew that tomorrow the world would end, I would plant an apple tree today

(내일 지구의 종말이 온다고 할지라도, 나는 오늘 한 그루의 사과나무를 심겠다).”

너무나도, 널리 알려져 있는 이 말이 한국에서는 스피노자 (Baruch Spinoza, 1632-1677, Netherlands)의 말로 여기지만,

독일을 비릇한 서양에서는 마틴 루터 (Martin Luther, 1483-1546)의 것으로 되어 있다는 사실이다.

그렇다면, 과연, 누구의 것일까?

물론, 두 사람 모두 다, 세계적으로 널리 알려진 아주 유명한 사람들이다.

Martin Luther는 ‘종교개혁’을 일으킨 독일 사람이고 Spinoza는 소위 ‘범신론(汎神論)’이라는 것으로

널려 알져진 Amsterdam에서 살았던 Jewish philosopher(유태인 철학자)다.

순수 신본주의인 루터의 성향과 순수 자연을 사랑했던 인본주의였던 스피노자가 남긴 말들을 비교하면서

누가 더 적합한 주인공인가를 가늠할 수 있지 않을까 해서 아래에 적어본다:

루터는 이성(理性, Reason)의 바탕 위에 세워진 철학(哲學)을 겨냥하여 이런 말을 하였다.

“Reason is the Devil’s whore, Which must be sacrificed as the enemy of God

(理性이라는 것은 단지 악마의 갈보이기 때문에 神의 敵으로 간주하여 없애 버려야만 된다).”

루터가 정죄한 이성주의자인 스피노자는 다음과 같이 말했다.

“I do not know how to teach philosophy without becoming a disturber of established religion

(기존의 종교라는 것을 훼손하지 않고서, 철학이라는 것을 가르칠 방도는 없다).”

“Whatsoever is contrary to nature is contrary to reason, and whatsoever is contrary to reason is absurd

(무엇이든 자연에 反하는 것은 理性에 반하는 것이며 理性에 反하는 것은 불합리한 것이다).”

누가 과연 자연을 사랑하고 인류 공동의 장구한 번영을 위한 인류애를 노래하였는가?

의심할 여지 없는 스피노자라 아니할 수 없다.

루터는 이 땅에 대한 소망이 아니라 하늘 나라에 대한 소망을 바라는 사람이기에 종말에 이 땅에 사과나무 심겠다는 것에 대해서는 어떤 일말의 애착도 없는 사람이기에 스피노자야 말로 이성적인 판단으로 사과나무를 심고자 했음은 분명한 진실이 되겠다.

♡도천 곽계달♡

ㅡㅡㅡㅡㅡ